住民も企業も行政も。こども食堂を通じて考える地域の未来

「公開ワークショップ 話そう!広めよう!食べるだけじゃない!?こども食堂で起きていること」in 滋賀 開催レポート

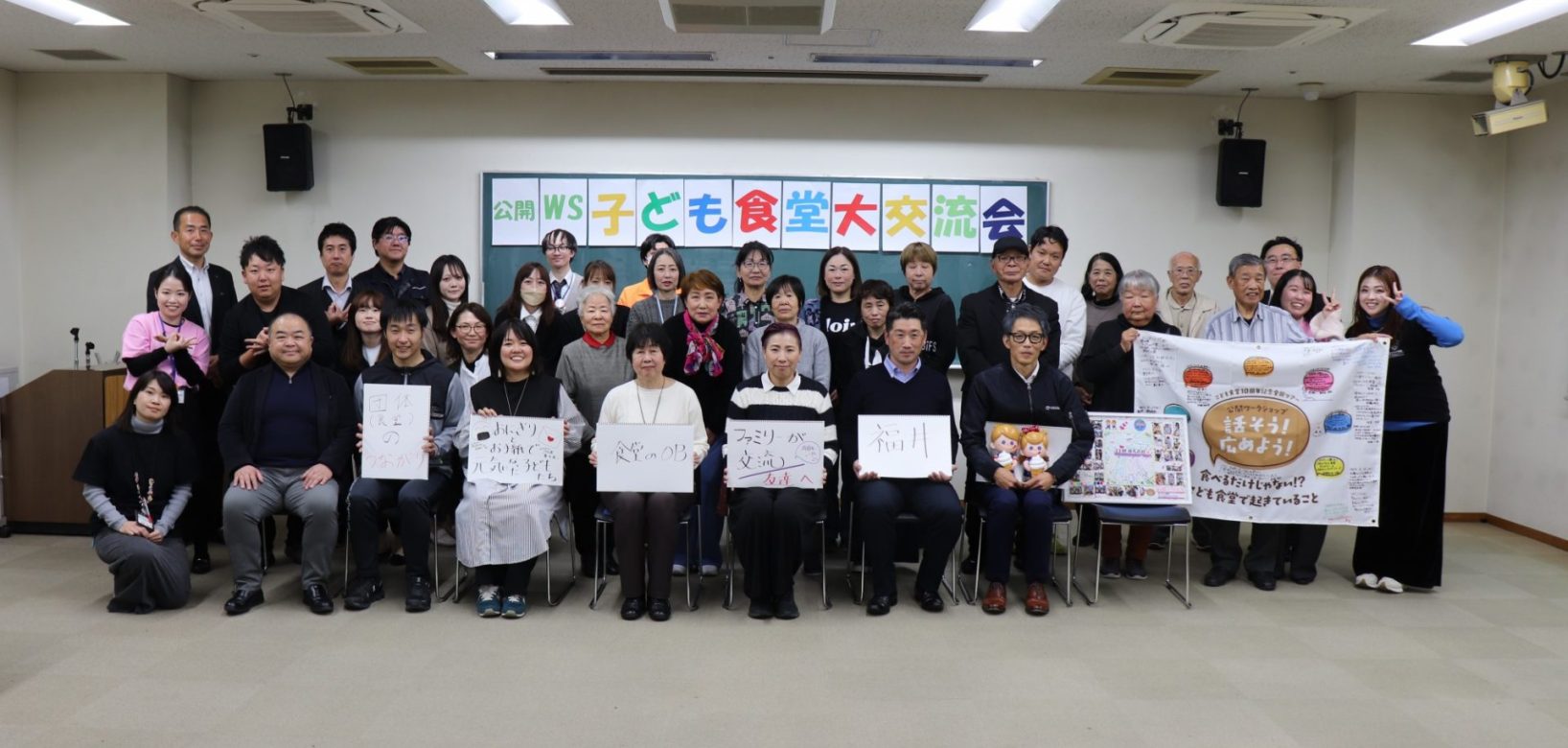

全国47都道府県で実施している「公開ワークショップ 話そう!広めよう!食べるだけじゃない!?こども食堂で起きていること」。24回目の開催地は滋賀県。2024年12月4日、滋賀県立長寿社会福祉センター(草津市)で開催されました。主催は、社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会(滋賀の縁創造実践センター)です。滋賀県にあるこども食堂の数は、現在223カ所。もともと参加者だった方が運営者として新たにこども食堂を立ち上げるケースも増えてきているそうです。今回のワークショップには、こども食堂の運営団体や支援者、行政関係者など、約40名が参加しました。それでは、今回も登壇者のみなさんが実際に経験したエピソードをもとに語られた、「食べるだけじゃない」こども食堂の魅力をご紹介します。

地域に緩やかなつながりをつくる、こども食堂

本ツアーで実施するワークショップでは、こども食堂の運営者のみなさんに、1人ずつ「やっていてよかったと感じるエピソード」「忘れられないエピソード」を伺っています。今回はこども食堂の支援企業の方にもご登壇いただきました。どのエピソードも、ハッとさせられたり、心温まったりするものばかり。エピソードの一端をご紹介します。

おにぎりとお手紙がつないだ子どもたちの一歩

きゅるあ(東近江市)山本美佳さん:

私たちは、学校をお休みしている子どもたちとお母さんのための居場所づくりをしています。この場所を運営する中で、活動に手ごたえを感じたエピソードを紹介します。ひとつは、おにぎりがきっかけで元気を取り戻した男の子の話です。みんなでおにぎりを握った際、彼が握ったおにぎりは、ふわふわでとてもおいしく、集まったみんなに大好評でした。みんなに褒められたことで自信を取り戻し、再び学校などへ通えるように。継続的な関わりの中で、彼は高校進学も果たすことができました。また、外出が難しい子どもたちのために、直接お手紙を届ける「お手紙活動」にも大きな成果がありました。何度か訪問する中で、まず変化が見られたのはお母さんたちの表情。次第に明るさを取り戻し、お子さんの様子を話してくれるようになったのです。あるお子さんが家で絵を描いているという話から、学校をお休みしている子どもたちの絵や工作の作品展を図書館で開催することに。作品展のために外出する子どももいれば、週に何度も通うお母さんもいて、大きな反響がありました。おにぎりと、お手紙。どちらも、子どもたちが前向きな変化を遂げた出来事として印象に残っています。

本当に必要な支援とは。3年越しに実った思い

株式会社平和堂(本社:彦根市)西政明さん

弊社が本社を置く滋賀県だけでなく、福井県でのこども食堂支援活動を始めるまでの道のりをお話しします。他府県にも店舗を展開している弊社の支援が、滋賀県内だけにとどまっていて良いのかという議論が社内でありました。そんなとき、新聞で福井県にこども食堂のネットワークが発足したという記事を見つけました。この記事をきっかけに、掲載されていたこども食堂の運営者の方に直接連絡を取り、福井県での支援活動を模索し始めたのです。しかし、滋賀県とは異なり、つながりのない福井県での支援活動は難航しました。好意的に受け入れてくれる方もいる一方で、「支援は必要ない」と断られることもありました。それでも、実際にこども食堂を訪れる中で支援の必要性を強く感じ、会社としてお金を寄付するだけでなく、本当に必要とされているものを届けたいという思いが強くなりました。支援が実現したのは、活動を始めてから3年後。そのことは新聞記事にもなりました。最初に連絡を取った方から電話があり、「よかったですね」と言ってくださいました。途中で諦めずに、支援のあり方を模索してきて本当に良かったと心から思えた瞬間でした。

みんなで大家族。地域を超えて育まれる絆

子ども食堂「にじいろ」(日野町) 奥野ふじみさん:

日野町には7カ所のこども食堂がありますが、私たちのこども食堂はファミリーでの参加が多いのが特徴です。特に、結婚を機に他府県から引っ越して来られたお母さんの利用が多く、慣れない土地での子育てに不安を感じるお母さんたちの居場所となっています。なかには1時間以上かけて来てくれるファミリーもいて、毎回楽しみにしてくれています。先日、臨月を迎えたお母さんと「出産したら、しばらく会えなくなるね」と話していたのですが、1カ月後には赤ちゃんを見せに来てくれました。ここでの交流を通して、家族同士のつながりが深まり、今では誰がどの家族かという区別なく、みんなで一つの家族のような温かい気持ちを共有しています。お母さんだけでなく、お父さんも一緒に参加するご家庭が多いのも特徴です。参加してくれるお父さんたちは、子どもたちと遊ぶのがとても上手。1人で来ている子どものことも気にかけてくれるので助かっています。自然とみんなでオセロや腕相撲などで盛り上がっていますね。活動を始めて2年。最初はなかなか継続して来てくれる人が少なかったのですが、今ではみんなの居場所として定着し、とても嬉しく思っています。

こども食堂の活動の先に広がる未来

イベントの後半はワークショップ。5、6人のグループに分かれて、こども食堂の活動を続けた先にある未来について語り合いました。こども食堂があることで、地域にどんな変化が起きるのでしょうか。各グループからは次のような意見が出されました。

――地域全体が1つの家族のようになったら素敵。どこかの家に集まってごはんを食べたり、一緒にお風呂に入ったり、そうしたことが地域のあちこちで起きれば、こども食堂がいらなくなるかもしれない。

――今日は、こども食堂のさまざまな取り組みを聞くことができ、実際に現地を訪れてみたい気持ちが高まった。全国各地のこども食堂を互いに行き来する「こども食堂留学」をやってみたい。

――こども食堂の運営者には高齢者も多い。さらに活動が発展して シェアハウスができれば、年を重ねても、ずっと笑顔で暮らすことができそう。

――まず大人が楽しんで笑顔になる。そうすれば、子どもたちがきっと活動を引き継いでいってくれるのではないか。

――子どもが運営するこども食堂があっても良い。子どもに任せることで、発想が広がり、自分たちの「やってみたい!」という思いを実現してくれるのではないか。

こども食堂を体験しよう!

今回はこども食堂の活動を支援する企業の方のお話もあり、どのような思いで支援をされているのかを伺う貴重な機会となりました。運営者と支援者が思いを共有することで、役割が違っても、一人ひとりが地域をつくる一員であることを改めて認識する機会になったように思います。レポートを読んでくださった方も、「食べるだけじゃない」を体験しに、お近くのこども食堂に参加してみてはいかがでしょうか。

滋賀県でこども食堂の活動に取り組まれているみなさん、ワークショップへのご協力を誠にありがとうございました。

【開催概要】

「こども食堂公開ワークショップ 話そう!広めよう!~食べるだけじゃない!?こども食堂で起きていること」in 滋賀

開催日:2024年12月4日(水)13:30-16:30

開催場所:滋賀県立長寿社会福祉センター 第2~4研修室

主催: 社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会(滋賀の縁創造実践センター)

共催:全国こども食堂支援センター・むすびえ

登壇者:山本美佳(きゅるあ/東近江市)、奥野ふじみ(子ども食堂「にじいろ」/日野町)、大塚光子(田上っ子食堂/大津市)、村上仁宏(日世株式会社びわ湖工場/犬上郡)、西政明(株式会社平和堂/彦根市)、岡野祐太(みまもり食堂/大津市)※こども食堂、会社名五十音順

ファシリテーター:渋谷雅人(全国こども食堂支援センター・むすびえ)