若者がつくる地域のつながり

―目を向けることが第一歩―

2021年6月、熊本県で「ふるさと元気子ども食堂」を立ち上げた宮津航一さん(当時高校3年生)は、コロナ禍での休校を通して、子ども同士のつながりの必要性を実感。子どもたちの居場所を作るために活動しています。宮津さんが高校生ながら想いを行動につなげてきた、エネルギーの原点はどこにあるのでしょうか。熊本から湧き上がる若い力の背景を紐解いていきます。

お話をうかがった方

宮津 航一さん

2021年6月、熊本県で「ふるさと元気子ども食堂」を立ち上げた宮津航一さん(当時高校3年生)は、コロナ禍での休校を通して、子ども同士のつながりの必要性を実感。子どもたちの居場所を作るために活動しています。宮津さんが高校生ながら想いを行動につなげてきた、エネルギーの原点はどこにあるのでしょうか。熊本から湧き上がる若い力の背景を紐解いていきます。

■ボランティア活動をすることが自然だった子ども時代

――こども食堂の代表者としてはかなりお若いですね。なぜ始めようと思ったのでしょうか?

宮津さん:僕は2021年6月、高校3年生のときにこども食堂の活動をスタートしました。きっかけは3つあり、まずは両親の存在です。僕が小さいころから父が学校区の街づくりのために、地域の子どもたちを集めて清掃活動を行っていました。父は「これからは若者が地域を作っていくんだ」と、青少年育成協議会の会長や学校のPTA会長などを担いながら、地域の子どもたちから湧き上がる声を聞き、反映すべく活動をしていました。僕は3歳の頃からいつも両親と共に活動に参加していたので、いつの間にかその輪の中にいたという感覚です。ですから、ボランティアをすることは僕の中では当たり前のことで、立ち上げ時も気を張らずに自然と動き始めました。

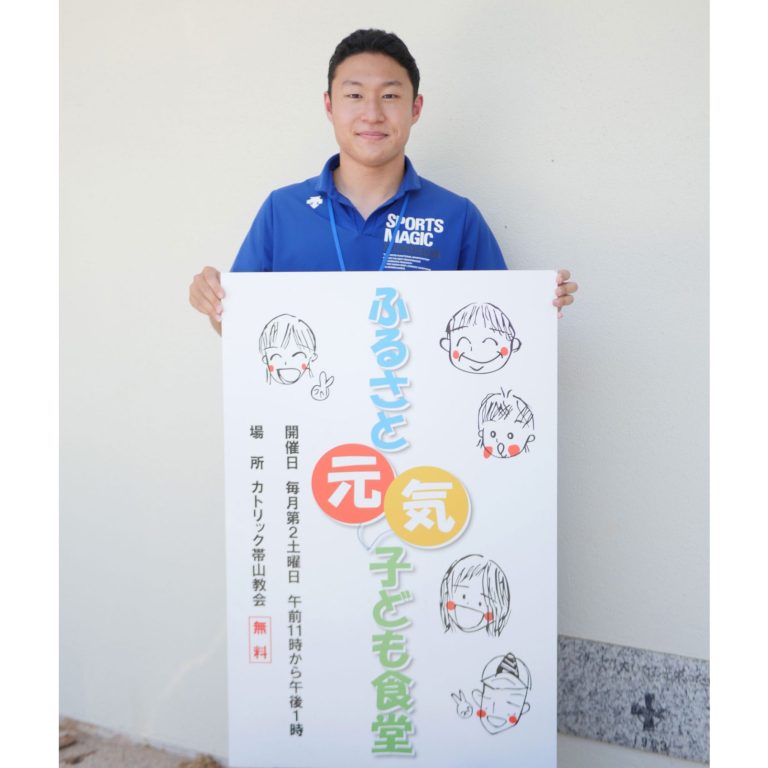

こども食堂の看板を掲げる宮津さん

こども食堂の看板を掲げる宮津さん

二つ目の理由は、新型コロナウイルス感染拡大によるものです。高校2年生が終わるころに非常事態宣言が発出され、行動が制限されました。自分自身友達と接する機会がなくなり、自宅で過ごしている状況に孤独感がありましたが、自分よりも小さい子どもたちはつながりがなくて、もっと孤立しているのではないかと心配が募っていきました。

最終的に動くきっかけになったのは、福岡県で子どもが餓死して亡くなったニュースです。ラジオから流れてくるニュースを父と聞いてショックを受け、日ごろから地域と関わっていれば何かできたんじゃないかと強く思いました。今の日本で餓死する子どもがいるなんて、想像できませんでしたから。父に「お前がやるなら(応援する)」と背中を押してもらったこともあり、こども食堂の運営に一歩踏み出しました。

■地域の子どもと大人が出会う場へ

――こども食堂の運営は、どのように進んだのでしょうか?

宮津さん:こども食堂自体は月1回、ほかに学生中心の食料提供の機会を月2回(うち1回はこども食堂と同日開催)設けることにしてスタートしました。一番始めは、自分や家族が通っていたカトリック帯山教会に相談し、会場提供の協力をいただきました。100メートル以内に小学校があり、隣に公園、近くに団地という立地で、子どもが来やすい場所にあります。ただ、学校区が居住地と異なるため、僕自身が地域の人とつながるきっかけを作りにくく、教会の方にご協力いただいて、地域に情報を発信してもらいました。その後、自治体の会長さんや民生委員・児童委員の方に協力していただけるようになり、学校で周知してもらえるようになると、こども食堂に来る子どもたちも増えていきました。今では民生・児童委員の方や教会の方がメンバーとして、毎回の運営を支えてくださっていますし、不定期で参加する学生や地域のボランティアの方も増えてきました。

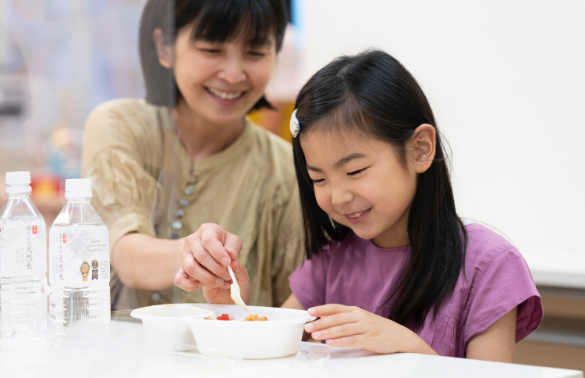

レクリエーションエリアでシャボン玉が膨らむ様子をじっと眺めたり、綿菓子作りを楽しんだりと伸びやかに過ごす子どもたち。

レクリエーションエリアでシャボン玉が膨らむ様子をじっと眺めたり、綿菓子作りを楽しんだりと伸びやかに過ごす子どもたち。

――参加する子どもたちの様子はどうですか?

毎回参加してくれる子どもたちは、カレーを食べてすぐにレクリエーションに参加し、楽しみに待ってくれている様子がうかがえます。こども食堂とうたっていますが、ご飯を食べにくること自体が目的ではなく、そのあとの居場所が重要なのだと思います。地域の大人やボランティアさんとつながってほしくて、レクリエーションでは輪投げやジャンケンゲームなどを通して接点が作れるようにしています。ジャンケンゲームは子どもが地域の大人の前に行って、お互いに自己紹介をしてジャンケンするだけ(勝ったらお菓子をもらえる)ですが、お互いに名前がわかり、その中で会話が生まれ、こども食堂以外で出会っても話しかけられるような関係性につながっていきます。

例えば、立ち上げから約1年後のこども食堂と学生による食料提供の合同開催では、子ども36人、保護者21人、運営側(ボランティア含む)44人の計101人が参加していました。地域の大人の方は60代くらいの方までいらっしゃり、月1回の活動が生活にハリをもたらしているという声も聞きます。大人の方の居場所にもなっているのかもしれません。

――多くの人が参加しているのですね。今後も大きくしていきたいと考えているのでしょうか?

宮津さん:参加の人数自体にはこだわっていません。ただ、本当にこども食堂を必要としている子どもが来ているのかを見極めて、届けるべき人を逃さないようにしたいと思っています。そのためには、ある程度こども食堂の間口を広げて多くの人に来てもらうことに意味はあると思います。また、本当に困っている子どもたちに限定してしまうと、こども食堂自体に行きにくくなります。ですから多くの子どもを受け入れつつ、気になる子どもにはメンバー同士で情報共有しながら重点的にサポートをしています。

■目の前の子どもたちと対峙して見えてきたもの

――こども食堂を始めて1年経って、ご自身の中で変わってきたことはありますか?

宮津さん:固定概念にとらわれずにものごとを見る必要があると思うようになりました。子どもたちの様子を細部まで見ていくことで気づくことも多く、「当たり前」と思っていたことが当たり前じゃないことがあるとわかりました。また、僕の中ではこの活動が地域に根差しているかがとても大切です。こども食堂のメンバーが地域を支えているのではなく、お互いに支え合っているという関係を作らないと厳しいかなと思っています。地域の人も行政も教育機関も、幅広くつながっていくことで支え合うことができます。こども食堂の立ち上げ時からそうであるように、僕らだけでは子どもたちとつながり応援していくのは難しいのです。

子どもの目線に合わせてお菓子を取りやすくサポート。細かい心遣いが信頼へとつながります。

子どもの目線に合わせてお菓子を取りやすくサポート。細かい心遣いが信頼へとつながります。

――どんな地域になるのが理想ですか?

宮津さん:まず、子どもが地域の中心にいられ、日ごろからもっと地域の人たちの目が注がれることが大事だと思います。僕自身里親家庭で育ちましたが、心から安心できる環境でした。しかし、自分の家庭以外に目を向けると、育児放棄やネグレクトにあっている子どもが想像以上の割合でいることがわかりました。家族と安心して過ごせることが当たり前ではなかったと気づき、ショックでした。また、一般的に父親と母親がいる中で子どもが成長することが当たり前とされており、ひとり親家庭は社会のひな形に合っておらず不幸であるように見られます。しかし、実際にはひとり親家庭も多いですし、ひとり親家庭で十分幸せと感じている家庭もあるとわかりました。こども食堂を通して、自分が今まで当たり前だと思っていたことが、当たり前ではない状況があると気づいたように、地域の人がもっと子どもたちに目を向けていけば、想像していなかったことが子どもたちに起きていることに気づけるのではないかと考えています。

■若い力をこども食堂へ!

――最近は宮津さんの運営するこども食堂を見学に来る人も増えているみたいですね。どういう方がいらっしゃるんでしょうか。

宮津さん:僕らの活動も安定してきたので、今年からはこども食堂の新規開設サポートに取り組もうと、パンフレットにも掲げています。こども食堂を始めたいという気持ちはあるけれど、支援の形式・場所の確保・情報発信の仕方に悩んでいる方など、一歩踏み出す際の動き方が決めきれずに困っている方が、毎月1組は見学にいらっしゃいます。現場を見ていただいて、ご質問があればお答えするくらいなのですが、見学後にこども食堂を立ち上げた方もいらっしゃるので、何か僕らのこども食堂を見て感じたものがあるのかなと思います。

ボランティア参加の学生とも積極的にコミュニケーションを取る宮津さん。「お疲れ様!」の記念撮影。

ボランティア参加の学生とも積極的にコミュニケーションを取る宮津さん。「お疲れ様!」の記念撮影。

――すでに応援する立場になっているのですね。今年は、こども食堂というものが始まって10年の節目です。宮津さんが思うことはありますか?

宮津さん:もっと、こども食堂の存在が社会に知れ渡ってほしいです。熊本県に現在120カ所(2022年7月現在)ありますが、同年代や周りの人と話していて、「そんなにあるの!」という人もいますし、そもそも存在を知らない人もいます。 1学校区に一つは必要ではないかと思います。複数の学校区を一つのこども食堂でカバーしなければならない現状だと、どうしても目が届かない部分が出てきてしまいます。見守りの穴がない状態にするためにも、1学校区に一つのこども食堂が必要と考えています。

――これからチャレンジしたいことはどんなことですか?

宮津さん:今後、学生ボランティアの力をもっと活かしていきたいと思います。僕自身まだ学生なので、関わってくれる人も学生ボランティアが多くなります。ただ、学生ボランティアをする人たちも、コロナ禍でボランティアをする現場自体がだいぶ減っており、活動する場を失っている学生が多くいます。彼らは、こども食堂をやってみたいという意欲を持っています。「若い人たちから地域を作っていく」という父の考えに通じますが、こうした若い力をこども食堂に積極的に引き込んでいき、ほかのこども食堂も学生の力を活用して広がっていくことを目指していきたいです。

どんな質問にも、まっすぐな眼差しで誠実に答えてくれた宮津さん。10年の時を経て、全国約6000カ所まで広がったこども食堂が、特定の人がつくる特別な場所ではなく、共助の心を表す地域の社会インフラとして備わる日が、若い力によって近づいてきそうです。